外壁塗装と屋根補修工事|瓦の葺き替え・外壁のひび割れ補修など

こんにちは、地元密着の工務店代表・湯本です。

今回は、現在進行中の「外壁塗装・屋根補修工事」の施工の様子をご紹介します。

リフォームをご検討中の方にとって、

「どんな工事をしているのか?」

「自宅の状態でも同じような対応が必要なのか?」

といった点が気になるのではないでしょうか。

この記事では、屋根の瓦葺き替えと外壁の下地補修の具体的な工程を、実際の写真とともにお伝えしていきます。

今後も進捗に応じて随時更新していきますので、ぜひ参考にしてください。

屋根の葺き替え:カラーベストで軽量化

今回のお宅では、瓦の一部が割れてしまい、そこから雨が侵入して軒先が崩れてしまっていました。

たとえばこんな場面、ありませんか?

「最近、屋根の先端が変形している気がする」

「雨の後に外壁が濡れている」

部分的な補修も検討しましたが、既存の瓦と新しい瓦の間にズレが生じて、そこから再び雨漏りする可能性があるため、切妻屋根の片面のみをカラーベストに葺き替える判断をしました。

今は和瓦が使われていましたが、カラーベストに変えることでこんなメリットがあります。

- 屋根の軽量化 → 耐震性が向上

- 今後の全面葺き替え時のコスト削減

「今できる最適な判断が、将来の安心につながる」ということです。

外壁の状態チェック:塗装前に“下地の健康診断”が不可欠です

外壁については、表面の塗膜が劣化しており、セメントが浮いてボロボロに剥がれやすい状態になっていました。

また、庇(ひさし)の老朽化や、窓回りのコーキングの劣化、さらには細かいひび割れも見られ、しっかりとした下地処理が必要です。

塗装だけの専門業者さんだと、こうした下地の状態に十分な対応がされないこともあるんです。

今回のお客様は、工務店である私たちにご依頼いただいたことで、総合的な判断と施工ができたと思います。

ひび割れ・錆・分離…外壁の“中身”は想像以上に傷んでいます

外壁に小さなひび割れがあっても、「見た目はたいしたことない」と思いがちです。

しかし、モルタルの下地に使われている金属製の“ラス”がサビて、セメントと完全に分離してしまっていることがあります。

こうなると、外壁は「ただ貼りついているだけ」の状態ですから、ちょっとした雨や振動でも崩れる危険があります。

今回は、外壁の浮きや盛り上がりがかなり広範囲に広がっていました。

ひび割れ補修は「太いゴムの原理」で長持ちさせます

ひび割れへのコーキングも、ただ塗り込むだけではすぐに切れて水が浸入してしまいます。

そのため私たちは、コーキングが長持ちするように、ひび割れ部分をU字にカットして“厚みと深さ”を確保したうえで、コーキング材をしっかりと充填しています。

この方法は、ちょうど「太いゴムのほうが細いゴムより切れにくい」のと同じ理屈です。

伸縮に耐えられる厚みを持たせることで、コーキングが長く機能してくれます。

外壁1階部分の補修を中心に進行中

本日も、引き続き1階部分の外壁補修作業を進めています。

水の侵入で金属網のラスがサビて、下地のバラ板とセメントが完全に分離している状態でした。

こうした場合は、広範囲にわたって外壁を張り替え・左官処理を施す必要があります。

あわせて、ひび割れ部分はUカット処理 → コーキング補修を実施しました。

北側の庇(ひさし)を撤去する判断と、雨漏れ対策の大切さ

今回は、屋根補修・外壁塗装工事の続報として、北側の庇の撤去作業とその後の対策についてご紹介します。

庇は「どこでも必要」というわけではないんです

たとえば、家の北側にある大きな庇。

「あるのが当たり前」と思われがちですが、実は必ずしもそうではありません。

庇というのは、本来真夏の強い日差しを遮るために設けられているもの。

でも、北側は年間を通して日差しがあまり当たらないため、庇がなくても問題ないケースが多いんです。

今回のお宅でも、ちょうどそのような立地でした。

しかも、庇の屋根部分がボロボロに傷んでおり、交換にはそれなりの費用がかかる状態。

そこでお客様とご相談の上、庇自体を思い切って撤去することにしました。

まずは足場を設置いたしました。

撤去したら終わりじゃない。雨仕舞(あまじまい)が重要です

庇をなくすことで、雨が直接窓に当たるようになるため、雨漏れのリスクが上がるんです。

ですから私たちは、窓回りの防水処理(コーキング)をしっかり行うことを徹底しています。

特に今回のように、庇の撤去後に窓が“むき出し”になる場合は、

- 雨水が侵入しそうな隙間をすべてチェック

- 劣化した目地部分を清掃・補修

- 新たなコーキング剤でしっかり防水

といった流れで、「雨仕舞」と呼ばれる防水処理を丁寧に施工しました。

リフォームは「なくす」判断も大切です

リフォームと聞くと、「新しくする」「追加する」といったイメージを持たれるかもしれません。

でも、長年やってきた中で実感しているのは、

“不要なものを取り除く”判断も、住まいにとっては大事だということです。

庇のように、かつては役に立っていた設備でも、

年月が経つと傷みが進み、修理コストばかりがかかってしまうケースも少なくありません。

そうしたときには、「本当に必要か?」を見極め、メンテナンス性・安全性・コストをふまえて最適な提案をするのが、私たち工務店の役割だと思っています。

外壁補修の現場から:シロアリ被害と細かな工夫の積み重ね

今回も、現在進行中の「外壁塗装・屋根補修工事」の様子をご紹介します。

現場での作業は日々進んでいますが、開けてみないと分からない部分というのがやはりあるものでして…。

今回は、そんな“見えないトラブル”と、私たちがどのように対応しているのかをお話しします。

開けてビックリ…シロアリ被害が発覚しました

外壁の補修中、ある箇所を開けたところシロアリの被害が確認されました。

シロアリは湿気の多い場所を好むため、築年数の経った家では珍しいことではありません。

今回は、被害箇所を接ぎ木補修という方法で対応しました。

長年やってきた中で実感しているのは、表面の補修だけで済まそうとすると、あとからもっと大変になることがあるということ。

ですから、構造部分に問題が見つかった場合は、しっかりと中から直していきます。

外壁のセメントが浮いているのはよくあること

築40年以上経過しているお住まいでは、外壁のセメントが浮いているケースが非常に多く見られます。

これは経年劣化によって、セメントと下地の結合が弱まってくるためです。

特に外壁塗装を検討されている方には、塗る前の「下地補修」が本当に重要だということをお伝えしたいです。

見た目はまだ大丈夫でも、内側が傷んでいると、塗装がすぐに剥がれてしまうこともあります。

勝手口まわりの工夫:配管の関係で下地工事が難しい場合も

今回、勝手口の下には配管が通っていたため、通常の下地工事やセメント補修が難しい状態でした。

そういうときに使えるのが、アルミ複合板でふさぐ方法です。

この方法なら、下地が組めない場所でもきちんと防水性を確保できますし、仕上がりもキレイです。

また、外壁より奥に引っ込んだサッシや勝手口のドアについては、周囲の隙間にコーキング処理をしています。

屋根まわり・庇の撤去とセメント補修の難しさ

今回の現場では、1階屋根の上側の外壁にも浮きがありました。

そこは、ラスカット(セメント下地板)でしっかり補修しました。

また、以前にもご紹介した通り、1階と2階の庇(ひさし)がかなり傷んでいたため、撤去する判断をしました。

しかし、庇の上下ではモルタル(セメント)の厚みが違うため、塗り直しの際に一工夫が必要になります。

厚みがあるところから薄いところへと、斜めに、段差が出ないように幅広く塗り仕上げていくんです。

このように幅広にすると可能になります。

住まいの寿命は、見えないところのメンテナンスで決まります

外壁や屋根といった外側のメンテナンスは、住まいの寿命を大きく左右する部分です。

見た目をきれいにするだけでなく、内側の状態をしっかりと確認し、必要な補修を行うことが何よりも大切だと思います。

今回のように、シロアリの被害やモルタルの浮きなどは、実際に工事を始めてから分かることがほとんどです。

だからこそ、対応力のある工務店にお任せいただければ安心です。

今後も、施工の様子を随時更新してまいります。

【屋根工事開始】崩れた軒先の修繕と、将来を見据えた部分葺き替え工事

本日から、いよいよ屋根の工事がスタートしました。

今回は、崩れてしまった切妻屋根の片面だけをカラーベストで葺き替える工事です。

瓦のズレと破損で軒先が崩壊。まずは部分的な対応から

たとえばこんな場面、ありませんか?

「最近、軒先がたわんで見える」「雨の日にポタポタ音がする」

今回のお宅では、瓦のズレや割れが進み、雨水が入り込んだことで軒先が崩れてしまっていました。

すべてを一度に直すのも一つの方法ですが、今回は「今すぐ傷んでいる片面だけ」を先行して修繕し、将来、他の面にも対応しやすい工法を選びました。

使用するのは、軽量で地震にも強い「カラーベスト」という屋根材です。

費用も抑えられるので、将来的な全面葺き替えの際にも負担が軽く済むというわけです。

今日の工程:瓦・土を下ろしてから、垂木と野地板の施工へ

まずは工事前の状態を確認し、瓦・土を一枚一枚丁寧に下ろしていきました。

その後、新しい垂木(たるき)を設置。

古い垂木と高さを調整しながら、不陸(屋根面のデコボコ)をなくして、まっすぐな屋根面をつくる作業を同時に行いました。

次に、その上に野地板(屋根のベースとなる板)を敷き込みます。

この下地がしっかりしているかどうかが、屋根全体の耐久性に関わる重要ポイントになります。

防水シートまで一気に完了。これで雨が降っても安心です

今日の最後には、屋根全体に防水シートを敷設しました。

このシートがあることで、万が一雨が降っても建物内部が濡れる心配がありません。

天候が不安定な中でしたが、職人たちと手分けして一気にここまで仕上げました。

また、明日からの瓦葺き作業に備えて、屋根上に瓦の束を等間隔に配置して本日は終了です。

屋根工事が完了しました|カラーベストと瓦の併用、そして軒先補修へ

今回は屋根の仕上げ作業と軒先の補修の様子をご紹介します。

切妻屋根、カラーベストの設置完了

まずは、工事の主な対象であった片面のみの屋根の葺き替えが無事に終わりました。

軽量で耐震性に優れたカラーベストを使用した施工です。

このように、屋根の一部だけを将来を見据えてリフォームすることで、費用や工期の負担を抑えながら、安心感を得ることができます。

反対側は瓦の一部補修で対応しました

今回、反対面の屋根はまだ状態が良好でしたが、棟(むね)瓦の1段下の部分にズレと劣化が見られたため、部分的に交換しました。

こういった細かな対応も、全面工事にせずに済ませる工夫の一つです。

屋根全体を見ながら、必要なところだけを直す判断をすることが大事です。

最後に棟瓦をしっかりと設置し、屋根の工事はひとまず完了です。

次は軒先の修理へ。屋根の端も見逃せない重要ポイントです

屋根の補修が終わったあとは、崩れていた軒先の下地補修に取り掛かりました。

軒先は風雨に直接さらされるため、屋根と同じくらい大切な部分なんです。

今回は、新しい下地板をしっかりと張り直し、強度を確保しました。

室内の保護も忘れずに。養生シートを撤去しました

工事中、屋根の真下にある2階の和室には、ホコリが落ちないよう養生シート(ビニールカバー)を設置していました。

屋根工事が終わりましたので、養生も撤去しました。

左官下地・コーキング・セメント補修の工程へ|仕上がりを左右する大切な作業です

屋根工事が無事に終わり、次の工程は外壁の左官下地づくりとセメントによる補修作業です。

建物の“肌”ともいえる部分を整える、大事なタイミングに入ってきました。

庇のまわりの下地処理とコーキング施工

まずは、庇(ひさし)を撤去した部分の下地処理から行いました。

古くなった庇を外したあとは、その周辺に隙間や段差ができてしまうこともあります。

そういった箇所を平らにならし、後々の左官作業がしやすいように整える作業を進めました。

あわせて、窓まわりや継ぎ目の部分には防水処理としてコーキングも実施しています。

この処理をしっかり行っておかないと、あとから雨が侵入する原因になるんです。

セメントによる外壁補修:ひび割れ・浮き・雨漏れの影響をカバー

本日は、いよいよ左官(セメント塗り)工事本番です。

「外壁に細かいひびがあるけど、まだ大丈夫だろう」

「少し浮いてるけど、放っておいても問題なさそう」

そう思っていても、実際、ひび割れたところから雨水が入り、内側から剥がれてくるというケースがとても多いんです。

今回も以下のような箇所に、しっかりとセメント補修を行いました。

- 外壁の浮いた箇所

- 雨が侵入して剥がれかけていた壁面

- 雨漏れの影響で崩れた軒先

- 老朽化の庇を撤去したあとの壁面の段差や隙間

これらすべて、職人の手作業で一つずつ丁寧に仕上げていきます。

雨の前に無事完了

天気予報では、月曜日は雨とのこと。

できれば、雨が降る前に左官作業を終わらせておきたい。

そういった判断から、今日はベテランの親方と熟練の職人さんが応援に駆けつけてくれました。

おかげさまで、無事すべての左官作業を完了することができました。

左官補修やコーキング処理は、見た目には地味かもしれませんが、実は建物を雨風から守るために欠かせない、とても大切な工程なんです。

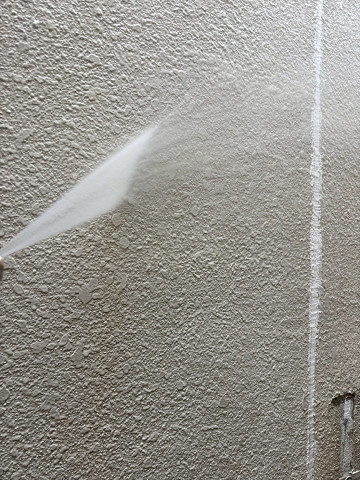

塗装工事がスタート|まずは高圧洗浄で外壁の“汚れと古い塗膜”をリセット

いよいよ本日から、塗装工事の工程に入りました。

これまで外壁の下地補修、屋根の葺き替え、庇の撤去などを経て、ようやく「塗る準備」が整った状態です。

ですが、塗装はすぐには始まりません。

まずは“塗る前の大事なひと手間”=高圧洗浄からスタートです。

高圧洗浄とは?塗装前に必ず行う下処理作業です

「洗うだけでそんなに重要なの?」と思われるかもしれませんが、実はこの高圧洗浄、塗装の耐久性を大きく左右する重要な工程なんです。

古い塗膜(前に塗った塗装の層)や汚れ、ホコリ、カビなどをしっかり落とさないと、新しく塗る塗料が定着しません。

つまり、どれだけ良い塗料を使っても、下地が整っていなければ意味がないというわけです。

高圧洗浄で落とすものは「目に見える汚れ」だけではありません

- 経年によるくすみや変色

- 雨風にさらされて付着したホコリやチリ

- 日の当たらない北側に発生しやすいコケやカビ

など、目に見える汚れだけでなく、表面にうっすら残った古い塗膜や付着物も丁寧に洗い流していきます。

こうすることで、新しい塗料がしっかり密着して、長持ちする美しい仕上がりになるんです。

このあと、養生(塗らない部分を保護する作業)→下塗り→中塗り→上塗り…と、工程が進んでいきます。

養生・パターン復旧・下塗り作業へ

雨続きでなかなか進まず…ようやく養生が完了

ここのところ、天気がすぐれず作業が思うように進まない日が続いていましたが、ようやく晴れたので、外壁塗装前の養生作業をしっかり行いました。

「養生(ようじょう)」とは、窓やサッシ、床面など、塗装しない部分を保護するための処理のことです。

細かい部分までビニールやテープでカバーしておくことで、ムラのない美しい仕上がりと、周囲への汚れ防止が実現します。

パターン復旧とは?補修跡を目立たせないための“職人技”

外壁には、建築時に塗装でつけられた、独特の凹凸模様(パターン)があります。

補修した箇所がそのままになっていると、「そこだけ平ら」「色は合っているけど質感が違う」といった見た目の違和感が出てしまいます。

そこで行うのが、パターン復旧(模様合わせ)という作業です。

補修部分に凹凸模様を再現し、周囲の壁になじませていきます

こういったひと手間が、仕上がったあとに“どこを直したのかわからない”という自然な見た目につながります。

下塗り塗装へ|塗膜の密着と仕上がりを支える重要な一層

パターン復旧が終わったら、いよいよ、塗装の第一段階「下塗り」に入ります。

この下塗りは、ただ色を付けるわけではなく、

- 外壁と塗料をしっかり密着させる接着剤のような役割

- ムラなく上塗りが乗るための“土台”となる塗膜形成

といった役目を果たす、大切な工程です。

「塗る」とひとことで言っても、下塗り→中塗り→上塗りの3回塗りを丁寧に重ねていくのが基本。

ここを省くと、数年で剥がれたり、色ムラが出たりする原因になってしまいます。

次回はいよいよ中塗り・上塗り工程に入っていきます。

完成まで、もう一息。

中塗り塗装を行いました|“下地を守り、上塗りを活かす”大事な中間工程です

今回は、外壁塗装の中塗り作業の様子をご紹介します。

塗装工事では、「下塗り → 中塗り → 上塗り」の3工程が基本です。

中塗りは、文字どおりその真ん中の工程ですが、見た目にも性能にも大きく関わる重要な役割を担っています。

中塗りは「見た目」と「強さ」をつくる大切な一層

下塗りでしっかり下地を整えたあと、今回の中塗りでは外壁の模様や色味がいよいよ浮かび上がってくる段階になります。

ローラー、刷毛を使って丁寧に塗り重ねていきます

中塗りの目的は、大きく分けて2つあります。

- 塗膜に厚みを持たせ、耐久性を高める

- 上塗りの密着性を高め、色ムラを防ぐ下地をつくる

実際には、この中塗りをしっかりと行うことで、仕上げの色つやがきれいに見えるかどうかも左右されます。

丁寧な塗り重ねが、長く美しさを保つコツです

たとえば、見た目には問題なく仕上がっていても、塗膜が薄かったり、下地処理が不十分だったりすると、数年で塗装が剥がれてしまうこともあります。

「とにかく見た目だけキレイに」ではなく、「5年後、10年後にも安心できる塗装をする」という考え方が大切だと思います。

中塗りが終わると、いよいよ最終工程である上塗りに入ります。

ここで、色合いやツヤ感が仕上がり、建物全体の印象がガラリと変わってきます。

仕上げ工程、続いて鉄部等の塗装

工事が少し遅れています。

プロが使う塗料は、市販のものと異なり乾きが非常に早く、さらに夏なので、人数を投入して完了日時が間に合うように一気にペースを上げます。

仕上げ塗りの様子の写真がないので今回は省略します。

仕上げの塗装、最後の木部、樹脂部、鉄部の塗装をおこないます。

雨どいの塗装が完成しました。

玄関庇の木部の塗装も完成です。

玄関の格子を塗りました。

その他雨戸、ベランダ手すりも塗りました。

門扉を塗りました。

これで塗装完成です。

雨どいの設置

軒が落ちた部分の雨どいの設置です。

まずは金物の設置です。

軒樋と落ち口を設置しました。

完成!!

これで完成しました!

追加の防水工事

追加で、ベランダ防水工事も行いました。

これですべての工事が完了です。