耐震補強・間取り変更改修工事 堺市東区

塾に改造している住宅を「耐震補強工事」とその他内装、外装工事を行います。

建物は1981以前の旧耐震基準で建築された建物、そして、増築もされている状況です。

現状は重たい土の乗った瓦、増築された一部の基礎はコンクリートブロックの基礎です。

ここを鉄筋コンクリートの基礎に替え、屋根を軽くするために金属屋根に葺き替え、あとは耐力壁をバランスよく配置します。

そして、外壁の塗装メンテナンス、内装の工事、エアコン工事を行います。

目次

一部分スケルトン状態に床・壁・天井を解体

増築部の基礎を解体し、鉄筋コンクリートにするために骨組みが見える状態まで解体します。

まず天井の解体から作業がスタートします。

古い天井材を丁寧に取り外し、内部の構造をむき出しにしていく作業です。

天井の解体は、基礎を解体する際に、梁をサポートで支え、基礎にかかっている荷重を逃がすためです。

天井裏に残った「タッカー釘」の処理を行います。

この作業は一見地味に思えるかもしれませんが、実はとても大切な工程です。

タッカー釘とは、天井材を留めるために使われていた針のような金具のこと。

これが中途半端に残っていると、次の作業でケガをしたり、下地材取り付けに支障が出たりすることもあります。

こうした処理を一つひとつ丁寧に行うことで、最終的な仕上がりや安全性にもつながっていきます。

補強予定の部屋を解体しています

耐震補強の工事では、まず補強を行う部屋の内装を一度取り外して、構造部分をあらわにする必要があります。

この日は、その作業に入っているところです。

壁や天井の仕上げ材を外すと、中に入っている柱や梁の状態が見えてきます。

一見きれいに見えるお住まいでも、壁の中は想像以上に古くなっていたり、補強が必要な箇所が見つかることもあります。

だからこそ、表面だけでは判断せずに、こうして一つずつ確かめながら作業を進めていくのが大切です。

解体作業が完了しました

補強を予定していた部屋の解体が、無事に完了しました。

壁や天井の内装材を取り除き、骨組みや土台の様子がはっきり見える状態になっています。

この段階になると、建物の構造が目で見て確認できるので、どこを補強するべきか、どの程度の補強が必要かを現場で再確認できます。

たとえば柱の太さ、金物の有無、土台の状態など

図面だけではわからない部分も、実際に目で見て、状態を把握します。

間仕切り壁の解体も進めています

今回の耐震補強では、部屋と部屋のあいだにあった間仕切り壁も取り払っています。

構造上問題がなければ、こうした間仕切りをなくすことで、空間の使い方にも広がりが出てきます。

今後は耐震設計に基づいて、基礎の補強に入ります。

コンクリートブロックを鉄筋コンクリート基礎に替える

増築部分の一部屋のみコンクリートブロック基礎なので、鉄筋コンクリート基礎にやり替える工事に入ります。

掘削作業

まずは掘削、隣との境界線ぎりぎりに立っている建物なので、外側からの作業が困難。

したがって、内側から基礎を掘っていくのですが、基礎は立ち上がり40cm、フーチング(ベース部分)が12cmのものを作ります。

既存の土台が低いので、土を約70cm掘らなければなりません。

手堀りすると2~3日かかりそうなので、家の中にミニユンボを入れ込みます。

小さくても建設機械のパワーはすごい。

1日で掘削が完了しました。

増築部分なので、床下に雨水の排水桝と配管が出てきました。

外回りに配管しなおせればいいのですが、狭すぎで難しいので、

配管は床下に敷き直し、マスはそのまま生かして、点検口を床に作る予定です。

明日は、基礎を壊していく予定です。

コンクリートブロックの基礎を解体

本日は、コンクリートブロックの基礎を解体していきます。

まずは、サポートで梁を受け荷重を分散させます。

柱の真下を中心に約90cm間隔で鋼製束で受けていきます。

鋼製束が設置できたらブロック基礎を解体していきます。

解体が完了したら基礎のフーチングを打つ個所を砕石を入れて転圧していきます。

土台を基礎に固定するためのアンカーボルトを土台に設置して完了です。

基礎の鉄筋を設置

本日は鉄筋の設置です。

既存ブロック基礎の部分、端部の既存基礎の抱き合わせ部分、耐力壁設置部に基礎がなかったところに新設基礎の設置と基礎が3種類あり、なおかつ通気口を作る必要があるので非常に複雑な作業になります。

さらに鉄筋の種類があばら筋、腹筋は呼び径10mm その他は13mmでさらに複雑になり、間違ってはいけないので、すべて太いほうの13mmにして間違いを少しでもなくすようにしました。

端部は既存の基礎と一体化させるために、ケミカルアンカーという液体のアンカーで接続します。

配管の勾配も確認!

型枠を設置して生コンを流し込みました。

型枠を取り外しました

続いて基礎のメインである立ち上がり部分の型枠を設置しました。

生コン流し込み

本日は生コンを流し込んでいます。

問題なく生コンを流し込みました。

あとは型枠を解体するまで養生です。

基礎完成!

型枠を撤去しました。基礎の完成です。

後は養生期間を待って、梁を支えているサポートを外せばオッケーです。

その間は、内部のできるところと、外部の工事を勧めてまいります。

外壁の工事をすると…

外部のクラック補修を進めていたら、外壁が完全にダメなところがあったので、内部壁をめくってみると畳2,3枚分の壁がシロアリに食われておりました。

朽ちている部分を取り除くと…

このように壁の下地が見事にありません

柱や土台も完全に食われております

柱、土台入れ、柱補強、間柱設置、外壁下地設置で壁を復旧させました

配管工事

排水配管の仕込み工事を行います

増築部の床下に配管が通っているので掃除口を設置いたしました。

屋根の葺き替え工事

基礎の養生期間外部をメインに進めていきます。

外部の足場を設置しました。

老朽化した屋根瓦を金属屋根に葺き替えていきます

屋根の金属部分を撤去しました。

2重垂木で補強不陸調整です。

和形の瓦を撤去、同様に垂木を設置して、ベニヤを貼っていきます。

野地板を貼って、防水シートを貼りました。

外壁の補修工事

屋根の並行して外壁の補修工事を進めております。

外壁がもう一か所シロアリに食われていて脱落防止のビス打ちができないので、壁をめくって補修します。

内側を見ると、窓上の外壁下地が食われております。

外壁側からも撤去しました。

下地の補強と補修を行いました。

外部左官下地です。

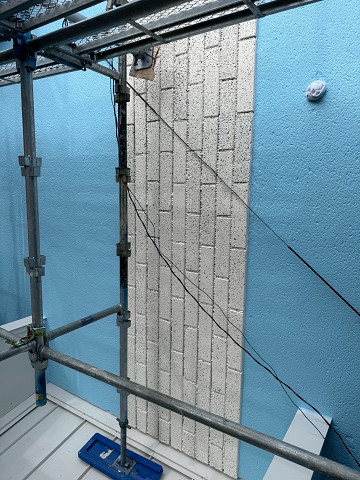

シロアリに食われた部分の外壁左官補修(セメント補修)が完了です

後は塗装をすれば元通りです

大屋根の瓦葺きも平行して進んでおります

玄関の屋根も平行して進めます

下地板もめくって貼りなおしました

外壁の補修を行っています。

クラックをU型にカットしてコーキングの太さ奥行を確保します。

コーキングと外壁が落ちないようにビス止め部分のビス頭のコーキングの様子です。

本来これぐらいクラックがあると全部解体してやり替える方がいいのですが、ご予算の都合で今回は補修となっています。

屋根工事完了

屋根工事が完了しました。

玄関上の屋根も完成です。

外壁塗装工事

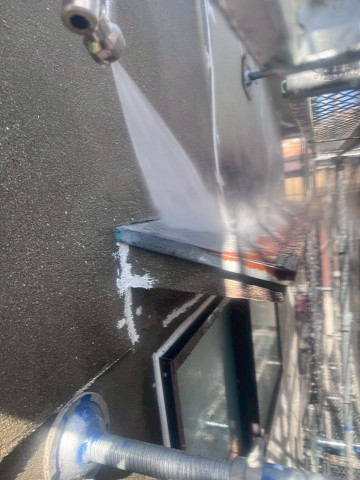

塗装工事が始まりました。

外壁の旧塗膜と汚れを高圧洗浄で除去します。

塗装できな部分の養生が終わったら、既存外壁の傷みが激しいのでまずはシーラで固めます。

この工程はきっちりメンテを定期的に行っていれば不要な工程です。

続いては通常の工程の下地材を塗ります。

下地が塗り終わったら、主材の1層目を塗ります。

塗装の中塗りを行っています。

仕上げ塗りです。

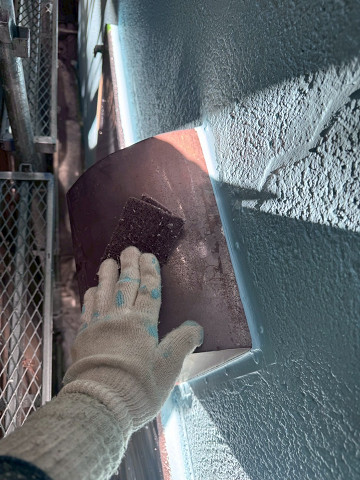

鉄部の下地処理を行っています。

鉄部塗装をしております。

石張り部分の塗装です。

軒の樋、竪樋を設置いたしました。

下部の接続部は足場が邪魔でできないので、足場撤去後です。

足場が必要な部分の塗装が完了しました。

路地が狭いので、1階部分の下部は、足場撤去後、内部の塗装時に同時に進めようと思っております。

内部の造作、耐震補強工事

基礎の養生のため、屋根と壁の工事を先行していましたが、これが完了しましたので内部の造作工事を本格的に開始します。

ブロック基礎から鉄筋コンクリート基礎にかえるため補強でつけていた梁を受けるサポートを撤去して、耐震補強の柱を入れております。

耐震補強部分の補強計画を変更、耐震壁を変更したため、その部分補強をするための壁天井床を解体しております。

耐震補強と平行して、トイレの土台周りの補修も行っております

トイレ周りの壁を造作中です。

耐力壁の柱、筋交い、金物の設置完了です。

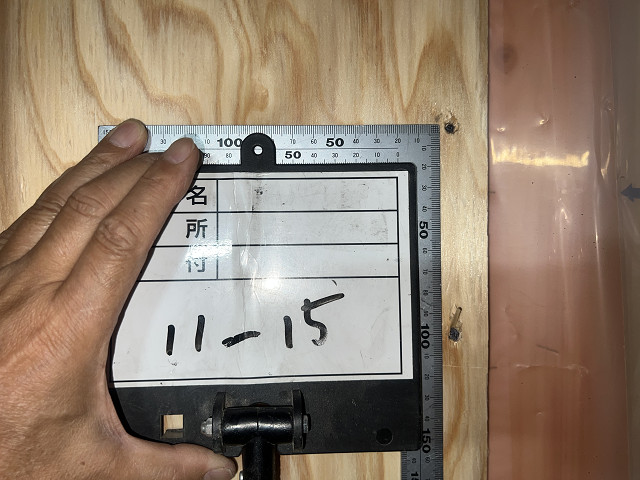

断熱材を入れて、耐力壁の合板を貼りました。

今回の耐力壁合板の釘の間隔は100mmで設計しております。

150mmと100mmとでは耐力壁の強さが異なります。

内装工事

耐震補強が完了しましたので、下地工事の造作に入ります。

まずは床の補修からです。

根太、大引きが一部シロアリに食われていたので大引きを1本追加し、根太を入れていきます。

外壁側の壁に断熱等級5クラスの断熱材、グラスウールを入れ、防湿シートを貼りました。

床組が完了しました。

床の工事が終わったので、ドア開口枠と間仕切り壁をつくっていきます。

ドア枠を入れていきます。

続いて天井下地の工事、天井ジプトーンの復旧作業です。

天井をすべてめくった部屋は壁紙で仕上げるので、石膏ボードを貼っていきます。

天井が終わると、壁紙の下地の施工ボードおよび4mmベニヤ、塗装下地のケイカル板(ケイ酸カルシウム板)を貼っていきます。

ケイカル板は、優れた耐火性と防火性を備えた建材で、その特性からキッチンや洗面所、浴室などの水回りの建材として、石膏ボードの代わりに使用されます。

トイレは、壁・天井を同時に貼っていきます。

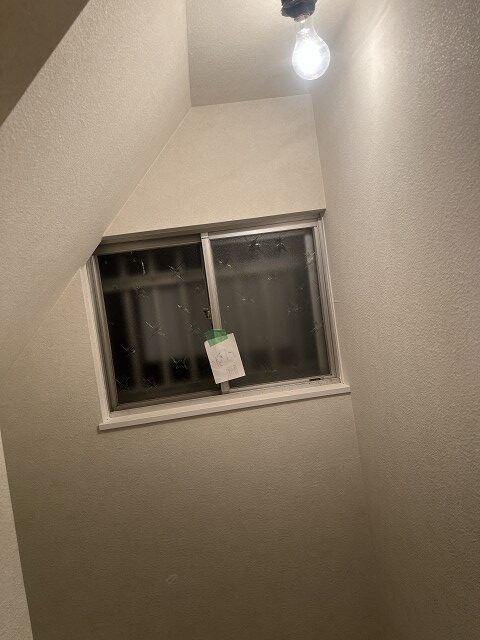

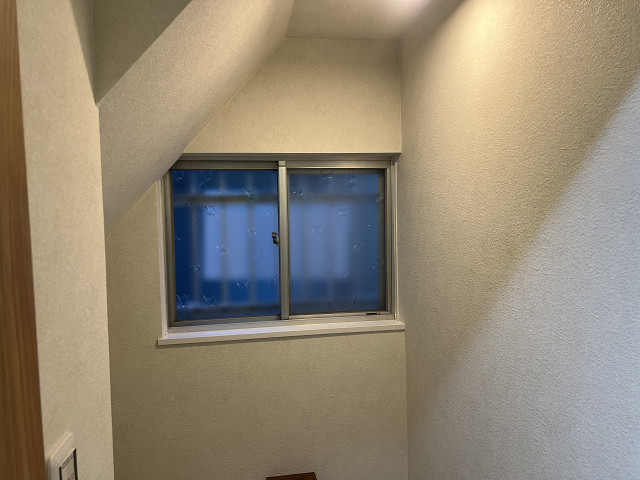

1階の大工の造作工事が完了したので、2階の耐力壁を補強した部分の復旧作業を行いました。

2階は新しく作った壁のみクロスを貼り、その他の箇所は既存状態復旧、天井は塗装仕上げです。

したがって、このような感じで復旧します。

これで大工工事がほぼ終わり、明日から塗装工事に入ります。

室内の塗装

壁の塗装、天井の塗装完了しました。

壁紙の工事

壁紙工事のスタートです。

ジョイント部分およびビス部分にパテ作業です。

壁紙工事が完了しました。

床の工事

床の工事が終わりました。

内部の工事完了

清掃完了して、内部はすべて完了です。

最後に、外部工事です。

雨水の排水口がなかったので、マスを改造してつくりました。

これで、すべて完了しました