屋根の軽量化でできる地震対策 ~老朽化した家の耐震補強のコツ~

目次

1. 見えないからこそ迷う「耐震補強」、その最初の一歩

地震が多い日本。

備えたいけれど、今現在困っている、不満に感じているリフォームと異なり、

「特に今困っていないし・・・・耐震補強工事ねぇ」そう感じている方は多いのではないでしょうか。

特に築年数の経った住宅では、耐震補強が気になりつつも、工事の規模や費用が心配でなかなか踏み出せないこともあると思います。

「耐震補強って、どこから手をつけていいのかわからない」「大がかりな工事になりそうで不安」そんなお声もよく聞きます。

確かに、耐震補強は目に見えて効果がわからないので、なんとなくお金をかけるのは保険代を払うのと同じで、もったいないような気がしてしまうでしょう。

そんな中、地震対策に「屋根の軽量化」という選択肢があります。

屋根は定期的にメンテナンスが必要な場所でもあり、重さが地震時の揺れ方に大きく影響する部分でもあります。

だから、屋根を見直すことは、無理のない地震対策につなげられる場合があります。

屋根のメンテナンスは将来必ず必要になる工事であり、同時に耐震性も向上させる可能性がある、一石二鳥というわけです。

今回は、屋根の重さと耐震性の関係を中心に、暮らしを守るための現実的な備えについてお話ししていきます。

2.耐震補強って何をするの?最初に知っておきたい基本

「耐震補強って、本当にやったほうがいいのかな?」そう感じている方は、意外と多いものです。

というのも、耐震補強は目に見えて変化がわかるものではなく、生活にすぐ影響があるわけでもありません。

費用がかかるのに効果が実感しづらい。それが、皆さんが取り組みにくさを感じる一因でしょう。

耐震補強の内容とは

まず、一般的な耐震補強工事がどんなものかを簡単にご説明します。

基本的な耐震補強は、大きく分けて次のような内容になります。

耐震壁をバランスよく配置して建物全体の強度を上げ、揺れても柱や梁が外れないようにすること、腐朽した柱などの構造材を補修すること、そしてひび割れの入った基礎を補修、あるいは基礎を補強すること、建物を軽量化することです。

これらの工事は確実に建物の耐震性を向上させますが、たとえばキッチンをリフォームすれば毎日使うたびに「新しくなって良かった」と実感できるのに対し、耐震補強は地震が来なければその効果を感じることができません。

いわば安全と安心を確保するリフォーム工事になります。

なぜ耐震補強が必要なのか

特に築年数の経った住宅に住んでいる方の中には、「これまで地震で特に被害がなかったし、このままでも大丈夫じゃないか」と思われるケースもあります。

ですが、現行の耐震基準が見直されたのは1995年の阪神淡路大震災の後、2000年の法改正です。

それ以前に建てられた住宅は、今の基準に適合していない可能性があることを考えると、見て見ぬふりはできません。

以前、三重県南伊勢町で耐震化率の実態調査をしたところ、戸建て住宅の耐震化率は28%であったという調査結果もあります。

これは、郡部は新しい家があまりたっていないので、全体に占める古い家が多いためであり、都心の耐震化率が進んでいるのは新しい家がどんどん建っているだけで古い家は耐震強度が弱いままであるということを裏付けることが実証された結果だと思います。

現実的な第一歩として

「いきなり耐震補強に何十万円もかけるのはちょっと…」というのが正直なところだと思います。

耐震診断で「補強が必要」と言われても、「また今度考えます」とおっしゃる方が多いのが現実です。

だから、まずは屋根のメンテナンスから手をつけてみるという考え方が、現実的で取り組みやすいのではないでしょうか。

屋根は雨風や紫外線を日々受けているため、築40年も経てば何らかの対応が必要になります。

屋根はメンテナンスはしなくてはならないのであれば、少し早い目に「重たい屋根から軽い屋根へ」と変えることで、同時に耐震性の改善にもつながります。

3.振り子の原理で理解する ~重い家と軽い家の違い~

なぜ、重い建物を軽くすると耐震化につながるかは、建物の地震時の揺れは、振り子の原理で考えるとわかりやすくなります。

振り子を想像してみてください。

重たいおもりをぶら下げて揺らすと、ゆっくり大きく揺れ、なかなか止まりません。

反対に、軽いおもりの振り子なら、揺れ方も小さく、早く静止します。これと同じことが地震時の建物でも起こるのです。

重たい屋根が乗っている建物ほど、地震の際に大きく長く揺れることになります。

屋根が重たいと、建物の高い位置に重心が偏り、まさに重いおもりの振り子のような状態になってしまいます。

地震の揺れを大きく受けやすく、揺れが収まりにくい状態です。

一方、軽い屋根材に変更すると、建物全体が軽くなり、重心も下がります。

すると軽いおもりの振り子のように、揺れが小さく、早く収まりやすくなるというわけです。

この原理で建物に置き換えると、長く大きく揺れると、建物より、短く小さく揺れる建物のほうが倒壊する可能性が低いことがわかると思います。

4.重たい瓦屋根とはどんな屋根

重たい瓦が乗っているお住まいとはどんなお住まいでしょうか?

1980年以前の住宅は土が乗った重たい焼き物瓦、陶器の瓦が多いと思います。まさに耐震化が進んでいない旧耐震基準で建築された建物は重たい瓦が乗っていることが多いのです。

反対に軽い瓦とはどのような瓦なのでしょう?

1980年の法改正以降に建築された建物のに多い、いわゆるカラーベストと一般的に言われるスレート瓦や土が乗っていないスレートでつくられた和風や洋風の瓦、さらに軽い瓦として、2000年の法改正前後に流行し始めた、金属製の瓦があります。

皮肉なことに、耐震強度が現在よりも低い時代に建築された建物のほうが重い瓦を使われていることが多いのが残念な現実があります。

実はもう葺き替え時期に来ているかも!?

重たい土の乗った瓦は、経年によってしっくいや瓦自体が劣化し、ズレや割れが生じて雨漏りの原因にもなりやすいです。

このような瓦は、継ぎ目などにしっくいという防水性能がある白セメントが塗られている場合が多い。

そのメンテナンスは最低でも10年に一度は点検を行い、不良部分を補修し、20年30年と経過すると、全部の塗り替えを行うと瓦ずれにくく長持ちをします。

しかし、ほとんどの家は、大工や不動産会社にこのような説明は受けておらず、メンテナンスを行っていないのが大多数です。

そのため、築年数が30年以上経過した家では、ずれや瓦の割れ、雨漏れが起こっている家が多い。

そして、50年60年場合によれば100年持つ瓦も、すでに葺き替え時期になっている場合も多々あります。

軽量化によるもうひとつのメリット

一方で、軽量な金属屋根は、しっくい(白セメント)やずれのメンテナンスは不要で、外壁塗装時に一緒に塗装メンテナンスをすればいいので、瓦屋根に比較して、メンテナンスされているお住まいも多いです。

このように、メンテナンスの軽量屋根は塗装と一緒にメンテナンスができるので、できる業者も多いので、新築時に説明がなかったとしても、塗装メンテナンス業者が積極的に勧めてくれます。

このように、屋根を軽量化することにより、メンテナンス周期が伸び、外壁塗装と一緒にメンテナンスできるのもメリットのといえます。

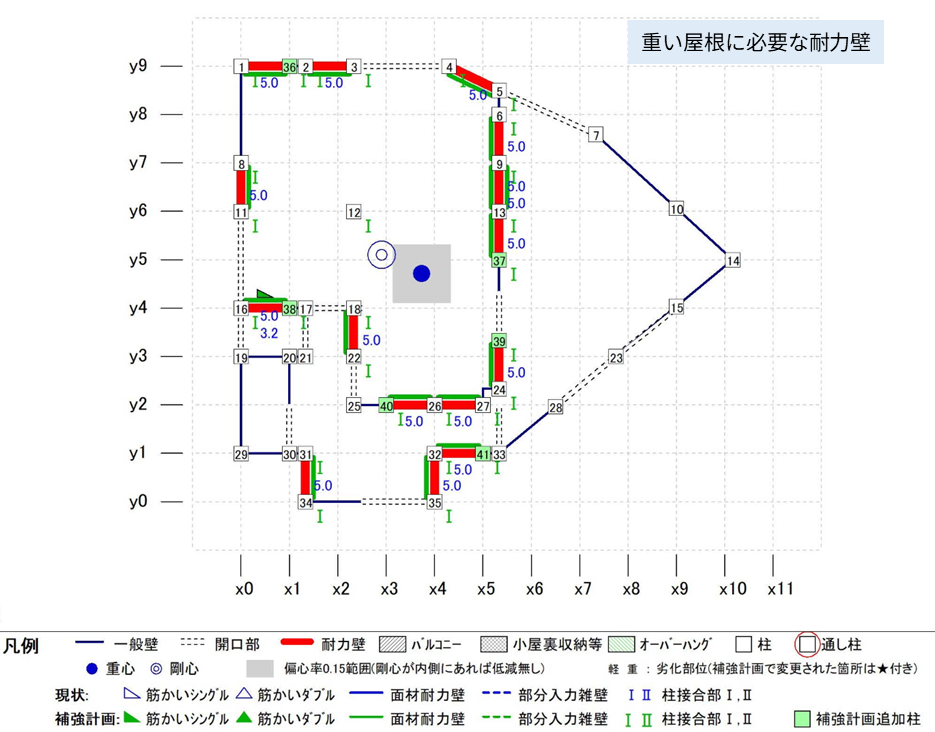

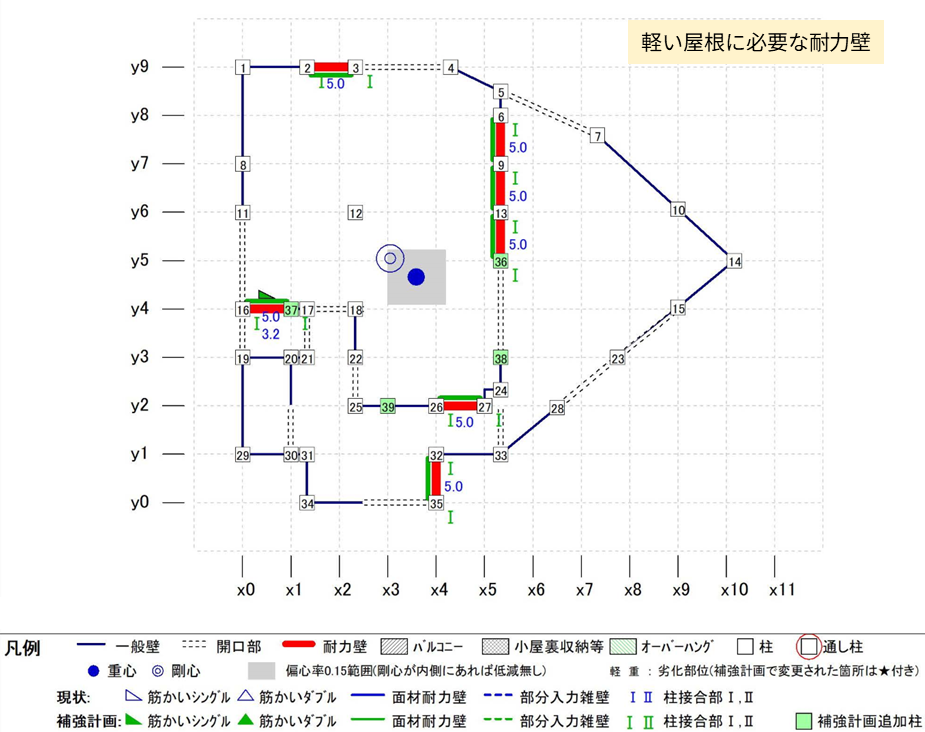

5.実際の耐震補強計画で見る数値の違い

屋根を軽くすると地震に強くなる。

理屈としては理解できても、「実際にどれくらい違うのか?」という点が気になる方もいるかもしれません。

ここでは、よくあるケースをもとに、屋根の重さによって耐震補強の計画がどう変わるのかをご紹介します。

補強壁の必要箇所数の違い

耐震補強とは、基本的にバランスよく耐震壁を設置することです。

耐震等級1.0(一応倒壊しないというレベル)の建物にするための補強工事を例に見てみましょう。

ある程度似た条件の木造住宅であっても、土が乗った重たい和形の瓦の場合は、耐震基準を満たすために多くの箇所に補強壁を設置する必要があります。

それが軽い金属屋根に葺き替えるだけで、必要な補強壁の箇所数が大幅に減ります。

このように補強箇所が少なくて済むということは、屋根を軽くすることで耐震強度が数値的に上がったといえるでしょう。

構造設計と費用面での優位性

つまり、屋根を軽くしたほうが、建物全体の構造設計が有利になるというわけです。

同じ予算で耐震補強を考えるなら、より目に見える、どうせ必要な屋根瓦の葺き替えした、効率的な方法を選ぶのが賢明でしょう。

補強の箇所を少なくして、その予算を屋根のメンテナンスにまわした実例です。

このように屋根の軽量化が、耐震対策と老朽化対策を同時にかなえる一手になるのです。

6.建築基準が示す「軽い家」の耐震メリット

新築、改修工事とも耐震補強の設計する際の指針は、建物の重さによって必要な耐力壁の量が変わります。

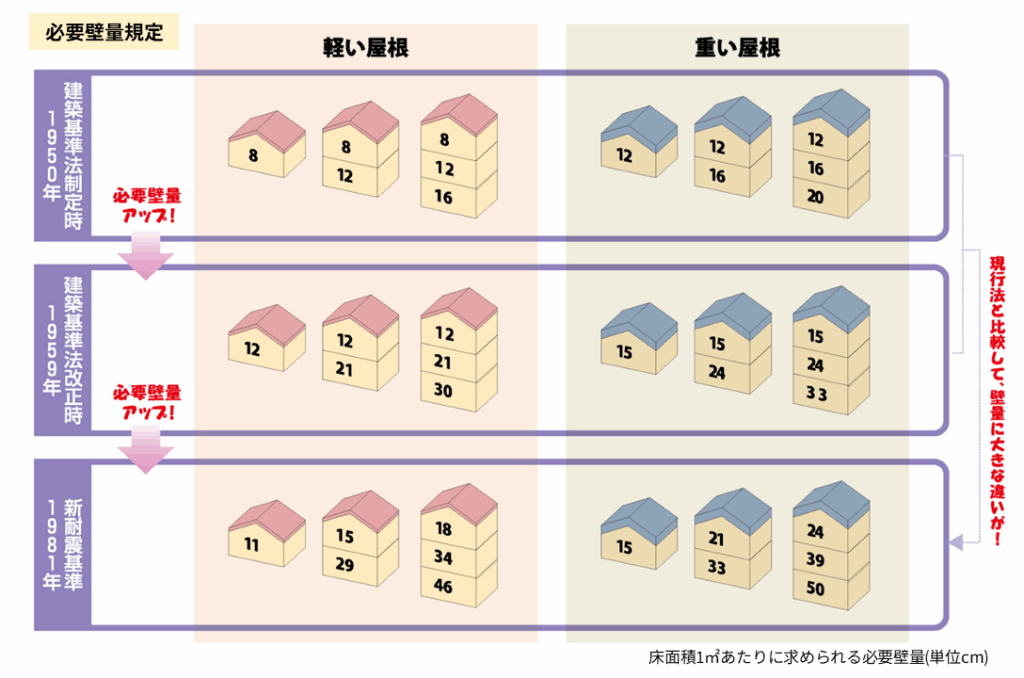

下図の数値は、法改正ごとに変わった、床面積1㎡に対する耐力壁の必要な各階の長さ(cm)です。

この図を見ると、古い建物は現在の法律で建てられた建物より耐力壁が少ないのが一目瞭然です。

また、どの年度も重たい建物の場合、1㎡に対して1階、2階ともに多くの耐力壁が必要とされています。

一方、軽い建物は必要な耐力壁の量が少なくなります。

したがって、軽い建物のほうが地震に対して有利であることが、建築の補強指針の基準からも明確に示されています。

屋根材を軽いものに変更するだけで、建物全体の耐震性能が向上するのは、まさにその好例といえるでしょう。

画像:木耐協より

7.軽量化=万全ではない?知っておきたい限界と効果

勘違いしてもらっては困るのは、屋根の葺き替えによる軽量化で完璧に壊れなくなると思わないことです。

これは少しでも揺れにくいお住まいになるだけのことです。

耐震補強と聞くと、「万全の状態にしないと意味がない」と思われる方もいるかもしれません。

耐震等級1や2をしっかりクリアすることは理想ですが、現実には費用やこのお住まいを将来どうするか、耐震補強は、ほとんどの室内の壁を補強するため、工事中の生活に大きな影響が出ます。

しかし、屋根の工事は外壁塗装と同じで、洗濯物が干せない、足場が気になる程度で、工事中の生活にさほど影響が出ません。

大規模な補強が難しい場合の第一歩の対策です。

部分的な改善でも意味がある

できるところから「少しでも安全に近づける」という発想です。

たとえば、今の建物が耐震性0.1程度の評価しかない場合でも、屋根を軽くすることで0.5程度まで引き上げられることがあります。

それでも耐震等級1(一応倒壊しないレベル)には届きませんが、何も手をつけない状態に比べれば、はるかに前進しているといえます。

わずかな揺れの方向や大きさ、震源地の微妙な部分で何とか倒壊しない可能性が少しでも上げられるということです。

8. 屋根のメンテナンスを、防災のきっかけに

屋根は、建物の外部構造の中で最も過酷な環境にさらされている場所です。

雨風や紫外線を日々受けているため、徐々に劣化が進み、築30年以上も経てば何らかの対応が必要になります。

瓦のズレや割れ、雨漏りの心配など、放置しておけば確実に問題が大きくなってしまいます。

少しでも耐震補強をしなくてはと思われている方は、目に見える、将来絶対必要な屋根のメンテナンスから始めてはどうでしょうか。

そのタイミングで軽い屋根材への葺き替えを検討すれば、屋根の問題解決と耐震性向上の両方が実現できます。

今回お話しした屋根の軽量化は、完璧な解決策ではありませんが、確実に建物の耐震性を向上させる方法の一つです。

老朽化対策として「いずれ必要になる」メンテナンスが、そのまま「地震に強い家づくり」につながるのです。

何より大切なのは、完璧を求めすぎて何もしないよりも、できることから始めるという考え方でしょう。

「見えない補強」にお金をかけるのはためらう方も多い中で、屋根という「目に見える場所」から始めることで、自然に地震への備えが進められます。

耐震補強は、どうしても「特別なこと」として構えてしまいがちですが、日常的なメンテナンスと一緒に進められるなら、取りかかりやすさも違ってきます。

「何もしない状態」と「少しでも備えた状態」とでは、被害の差が大きく変わる可能性があります。

ここ数年で発生するといわれている東南海大地震。

地震への備えは一朝一夕にはできませんが、住まいの安全性を少しずつ向上させていくことで、安心して暮らせる我が家に近づけていけると私は思います。

何から始めたらいいか迷ったときは、屋根の軽量化の検討を。

目に見えて、効果が実感しやすいところに手を入れることが、安心へと繋がります。