外壁塗装を20年以上放置するとどうなる?劣化の実例と高額な補修費用を実録レポート

目次

1. 長年メンテナンスをしなかった一軒のお住まいから見えたこと

こんにちは。地元で長年リフォームの仕事をしております湯本です。

今回は「外壁塗装を20年以上メンテナンスしなかったお住まいの例」についてお話しします。

たとえばこんな場面、ありませんか?

「ウチもずっと外壁を触ってないけど、まぁ大丈夫だろう」

「ヒビが少しあるけど、見た目も気にならないし…」

そう思って過ごしていたお客様のお住まいで、先日、大がかりな外壁補修を伴った塗装工事を行いました。

大したことはないであろうと思われている場合でも、メンテナンスのタイミングを過ぎて放置すると、見えないところで住まいがどんどん傷んでいきます。

外から見ると、塗装の色あせや細かなヒビがある程度でしたが、足場を設置し、全体の点検を始めてみると、下地が浮いていたり、外壁材が今にも剥がれそうな状態だったり……

中には、雨水が侵入し、住宅の骨格である柱や土台が腐食していた部分も見つかりました。

この経験から、私が改めて感じたことは、

「外壁のメンテナンス時期をかなり超過し、遅すぎると長期的に見てコストがかかり、かつ家の寿命を縮め、お住まいの強度にもかかわってくる」結果になります。

この記事では、この現場での実際の工事内容とその背景、そして「何をどうお住まいを見守り、どんなタイミングでメンテナンスをすればいいか」まで、建築士、建物調査士、現場監督の経験から、私なりの視点でわかりやすくお伝えしていきます。

お住まいは、暮らしの基盤です。

少しでも安心して長く住み続けるために、ぜひ最後まで読んでみてください。

2. 足場設置、間近で点検してみると…

足場を設置して、初期の調査の段階で不良部分が次々と見つかりました。

まず、外壁の多くの箇所で、表面の塗装どころか下地ごと浮いてしまっている部分がいくつも確認されました。

セメントの結束力だけで、かろうじてぶらさがっている、そんな印象でした。

見た目は普通に見えても、ヒビが入ると脱落しそうな外壁もありました。

お住まいは道路際に建っており、車が通る振動が起こる立地のお住まいです。

お住まいの外部のメンテナンスを行っていないと、地震や強風、車の通行の振動がきっかけとなって、弱った外壁にヒビが入りそこから雨水が侵入し、一気に劣化が進む恐れがあります。

今回の現場は、塗装に至るまでに外壁の補修を行う日数は、塗装日数と同じぐらいかかりました。

通常の塗装工事では、下地の処理はだいたい2〜3日程度で終わることが多いのですが、今回の現場では約10日間。

ひび割れや浮き、腐朽などの補修箇所が多く、塗装に取りかかるまでに非常に手間と材料がかかる=費用が掛かった状態です。

まだまだ20年30年と住み続けるのであれば、もっと日数と費用が掛かったのですが、今回のお客様からのご要望は「10年程度は家を住めるようにもたせてほしい」というものでした。

それに応えるために、以下のような範囲でとどめて下地補修作業を行いました。

- 脱落しそうな外壁部分の解体除去

- 柱や土台の補強

- 不良下地の補修

- セメント塗り+境目はコーキング

- Uカットによるひび割れ補修と防水コーキング

- その他の浮き箇所はモルタルを下地にビス打ち止め+コーキング

10年持たすとしてもこれぐらい、塗装以外に余分な作業が必要な状態でした。

定期的なメンテナンスを行っていないと、外から見ただけではわからない不良部分が進行しているのが、怖いところです。

3. なぜここまで悪化したのか?原因とその背景

外壁の劣化は、一気に進むのではなく、少しずつ静かに進行していきます。

今回のお住まいでも、見た目には大きな損傷がなかったにもかかわらず、中身はすでに相当ダメージを受けていました。

20年以上のメンテナンス放置

外壁塗装の目安となる周期は、おおよそ12〜15年です。

ですが今回のお住まいは、20年以上メンテナンスがされていない状態でした。

この期間、紫外線や雨風にさらされ続けたことで、塗膜の防水機能はとっくに切れていたと考えられます。

外壁が濡れて弱くなる

↓

外壁に水分がしみこむ

↓

下地の劣化、外壁の弱体化

↓

表面にヒビが入る

↓

そのヒビから雨水が染みこむ

↓

内部の木材が湿気を含む

↓

ヒビが拡張される

↓

木部は腐朽、外壁を保持する釘、ビス、ラス網などの金属が錆びる

↓

外壁が下地から離れ、浮いた状態になる

こういった流れが、静かに、確実に進んでいました。

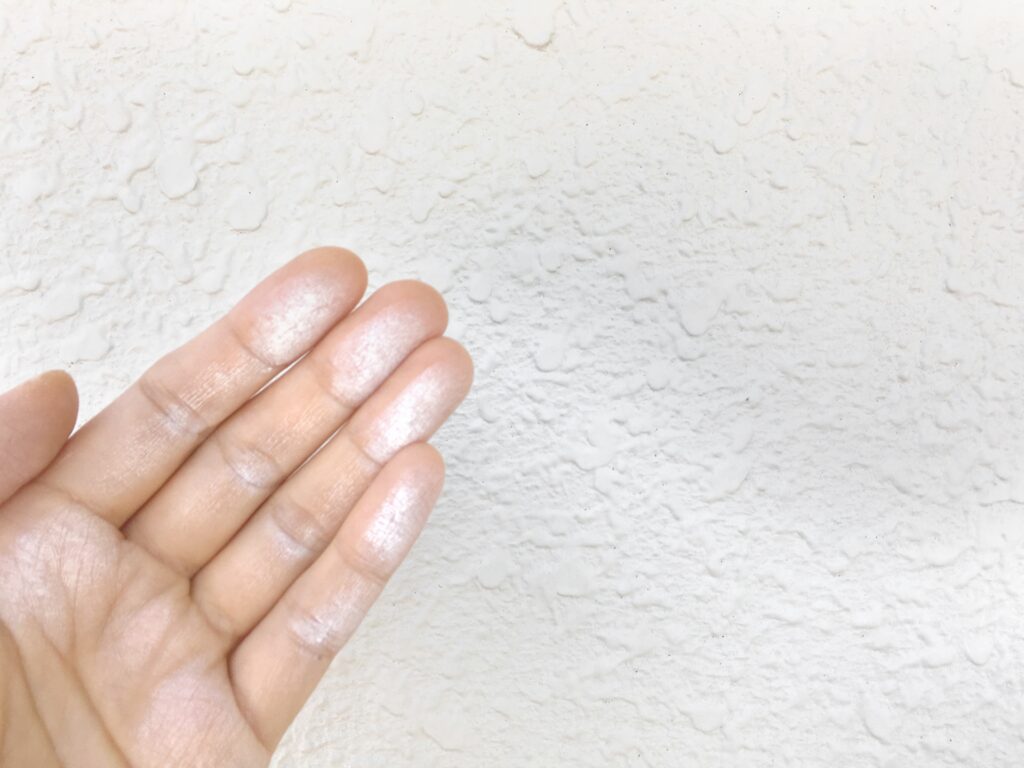

外壁のチョーキング現象とは?

外壁の劣化が進んでくると、「チョーキング現象」と呼ばれる症状が見られるようになります。

これは、外壁の表面を手でこすったときに、白い粉が手につく現象のことです。

この白い粉の正体は、塗料に含まれる顔料(色のもと)や樹脂成分が、紫外線や風雨によって分解され、表面に浮き出てきたものです。

つまり、塗膜が本来の性能を失い、防水性が著しく低下しているサインとも言えます。

見た目ではわかりにくいですが、この段階での放置がヒビ割れや雨水の浸入につながり、建物の内部構造にまで悪影響を及ぼす原因になります。

チョーキングは、外壁劣化の初期症状としてとてもわかりやすいサインです。

このような現象に気づいたときは、「そろそろ塗り替えの時期かな」と意識していただくのが良いと思います。

地震や交通振動も影響

このお住まいは、道路際々に建っております。

大型車両が通るとわかりやすいですが、道路に車が通ると地面が揺れ、建物も揺れます。

普段は気にならないような揺れでも、すでに弱っていた外壁には想像以上の負担がかかっていたと考えられます。

さらに、ここ数年の地震活動の影響もあります。

つまり、弱った外壁は「揺れ」によりヒビ割れがさらに増え、外壁が脱落するおそれがあることも覚えておいてください。

いい例が、道路の路盤が弱い交通量の多い道路際のモルタル壁(セメント壁)等の壁には、奥まった家よりもヒビ割れが多く見られるのはこの影響といえます。

下地処理を怠り塗装で隠してしまうと劣化の再発は早い

また、浮いている部分をそのままにして塗装をしても、一見仕上がりはキレイに見えます。

でも、そのままではすぐにまたヒビが入り、雨水が入る。

結果、塗料の寿命が来る前にメンテナンスが必要になるという、無駄が起こってしまいます。

だから、表面をきれいにするだけでなく、塗装前点検調査、適切な下地の補修作業を行うことが、無駄な出費や不安を防ぐことになります。

4. メンテナンスを怠ると、ここまで費用がかさむ

「外壁塗装って、12年ごとにやらなきゃいけないの?」

「ウチはまだきれいだから、もう少し先でも大丈夫じゃない?」

「良い塗料を塗ったからまだまだ大丈夫」

そう考える方も多いと思います。

良い塗料を塗っていても、直射日光にさらされる南面、熱、湿度による伸び縮みがある材質の木部、鉄部は通常より早くメンテナンス時期が来ます。

このように、私たちも点検してみなければわからないことがあるのですが、メンテナンスを先延ばしにすることで、結果的に費用が高くついてしまうことが多々あります。

今回の現場では、通常の塗装工事に加えて、約30万円以上の追加費用がかかりました。

前述の通り、30万円は必要最低限の費用であり、お住まいの方のご要望が「あと10年住めるようにしてほしい」だったため、20年、30年とまだ住みたいのであれば、100万円以上の修理費が追加でかかったと思われます。

では、その費用でどんな作業を行ったのか?

具体的にご紹介します。

追加費用の内訳(一例)

- 建物のダメージ調査費

→足場設置後、打診による検査、部分解体検査 - 外壁材の除去作業費

→浮きや腐朽が確認された壁材解体する工事、廃材処分費 - 下地および柱・土台の補修費

→腐食した柱、土台の補修 - 外壁下地の再施工費

→セメントを塗るための下地材の補修 - 防水工事

→既存部と新設下地との境目、下地の継ぎ目のシール処理 - 左官工事

→モルタル(セメント)塗り工事 - ひび割れのUカット処理とコーキング費用

→ただのスリ込みではなく、適切な幅と厚みの確保

このような本来の「外壁塗装費用」以上のコストがかかってしまいました。

たとえば、一般的な外壁塗装だけなら80〜100万円で済んだ工事が、放置によって補修費を加えると、130万円以上かかるケースも珍しくありません。

下地の適切な補修処理は「将来かかるかもしれない大きな修繕を防ぐ事、塗料の寿命を短くしない、建物の腐朽を防ぎ建物の強度を落とさないようにするための安心を得る」費用です。

放置してひどくなってから手を入れるよりも、早めに対応するほうが、結果的に経済的ですし、安心感も違います。

外壁塗装も本来は同じ目的です。適切な方法で行わなければ、結果的に目的を果たせないことになります。

5. ダメージを放置するとどうなるのか?

「少しのヒビだから大丈夫」

そう思って見過ごした小さなサインが、後々大きな問題の引き金になることがあります。

実際、「もっと早く手を入れていれば…」とお客様が口にされることが少なくありません。

今回のお住まいでも、外壁のヒビをきっかけに、住まい全体の構造がダメージを受けている状態でした。

そこで、外壁ダメージを放置した場合に起こった過去の事例も紹介いたします。

過去に見た外壁劣化による事例

1.外壁の脱落

今回の工事例より進行した状態です。

今回の補修と同じ施工を行いました。

別のお客様は補修見積金額を見て家を手放し、賃貸住まいに変わられました。

2.ベランダの下部、軒天井の脱落

塗装と同じくらい大切なベランダ防水を行っていなかった。

ベランダの骨組みからの再構築を行いました。

3.シロアリの大量発生

2階の床までシロアリが上がり、玄関側のかなりの部分がシロアリ害に。

シロアリは水分を含んだ木が大好物です。

そのお客様は、やむなく家を手放すことになりました。

4.外壁の大規模脱落

外壁すべてにサイディング張り。

外壁塗装約100万円が、約300万円の出費に。

5.柱3本取替

外壁のヒビ割れ、ベランダ防水のメンテナンスを長期間行っていなかった。

ベランダ下の浴室リフォームをするために解体すると、柱3本が腐食していた。

よく持ちこたえたものだ!

見た目に騙されないでください!大切なのは定期的な点検とメンテナンス

外壁は、住まいを守る最前線にある存在です。

少しのひび割れや色あせでも、内部ではすでに深刻な傷みが進行しているケースもあります。

だからこそ、綿密な調査と丁寧な補修が必要です。

それに加え、定期的な点検と早めの対応が大切なんです。

6. 今回行った塗装以外の下地補修作業

本来これぐらいのダメージを受けると、あと20年、30年と住み続ける場合、外壁全体をサイディングや金属のリブ板などでカバーするのが理想ですが、せめて「10年程度はもたせたい」というお客様のご要望がありました。

そこで、外壁の状態に合わせた最低限の下地補修と防水処理を行うことにしました。

私たちが行った主な作業を画像を交えて紹介します。

①浮いていた外壁の除去・下地の補強

まずは浮きが激しい部分の解体調査を行い、外壁の状況を確認しました。

浮きが確認された外壁材は、そのまま塗装しても意味がないため、周辺の浮いている部分すべて解体、撤去。

下地の木材や柱、土台の不良がある場合は、外部からできる範囲で切り取って補修を施しました。

②外壁下地の再構築と下塗りの工夫

補修後の下地には、ラスカットというモルタル(セメント)下地材を貼り、補修部と補修していない所の境目はコーキングで防水処理。

その上にモルタル(セメント)を1~2回塗りを行いました。

③ひび割れへのUカット+コーキング処理

外壁にできたひび割れには、ただコーキングをすり込むだけでは不十分です。

なぜなら、コーキングはヒビ割れの両側の壁に引っ張られヒビ割れました。したがって、また引っ張られます。

細いゴムよりも太いゴムの方が、引っ張られても切れにくいという原理。

ヒビの幅を広げ、深さ約1cm、幅約1cm程度のコーキングを打つことで、塗装後に再び同じ箇所が割れてしまうリスクを抑えることができます。

④浮いたモルタルをビスで固定・脱落防止

その他のモルタル(セメント)が下地から離れて浮いている部分は、長いコンクリートビスを打ち、浮いたモルタル外壁材と下地を結束し脱落を防止。

ビスの頭にはコーキングを打ち、水の侵入を防ぎます。

7. 適切なタイミングでのメンテナンスが、住居への生涯出費を抑え、住まい長寿命化への近道

外壁塗装や屋根、防水といった外回りのメンテナンスには、適切な周期で行うことが大切です。

やるべき時期に、必要な処置をきちんと行えば、住まいの寿命は延びます。

反対に適切な周期でメンテナンスを行わず、メンテナンスを延期すると、住まいの寿命は短くなります。

長年この仕事をしてきた経験から、私が目安としてお伝えしているのが、「12年から15年」というメンテナンスサイクルです。

住宅長寿化のために理想的な外壁塗装

- 12〜15年ごとに外壁塗装と点検

- 塗装前に必ず点検

- 不良部はごまかし修理をせず適切な修理を行う

- 気になったら早めに点検を

- そのために安心できるかかりつけの住まいのドクターを見つけておく

人生100年時代の今後、30代で住宅を買って100歳まで住むには60~70年使っていかなければなりません。

メンテナンスを怠っていて、40年で住宅の寿命が来て売る場合、住めないので解体費用がかかります。

しかし、40年で引っ越すことがあり、きっちりメンテナンスを行っていると解体せずに売れるので、その分費用が浮きます。

欧米では、築50年〜60年の住宅も売買されています。

日本も欧米にならって中古住宅の価値を高めるための国の補助金や減税制度で奨励しております。

適切な周期で適切なメンテナンスを行い、住宅への生涯出費を減らし、住宅の長寿化を目指してください。